|

1983 |

Южный Алтай - 1983В 1983 году, ради разнообразия, я выбрал путевку подальше, на Южный Алтай к озеру Маркаколь, с 14-дневным походом. Маршрут был организован Ленинградским бюро путешествий, с доставкой на самолете до Усть-Каменогорска. И поход показался вполне проходимым, так как в его середине, на озере, была запланирована дневка, с новой загрузкой продуктами на обратный путь. Маршрут начался в Усть-Каменогорске с выездом в горы Рудного Алтая, где, в частности, сохранился музей староверческого быта.

Затем - переезд на поезде вдоль Усть-Каменогорского водохранилища на турбазу "Алтайская бухта", где у нас был недолгий отдых и тренировочная вылазка на ближайшую горку.

Загрузившись продуктами под завязку, группа отправилась на автобусе к началу маршрута, на 300 км восточнее, туда, где в Бухтарминскую долину впадает речка Сарымсакты. Развертывать лагерь пришлось уже в абсолютной темноте. Последующие несколько дней мы двигались на юг вверх по ущелью, пока не перебрались через суровый перевал на изрезанное ручьями Курчумское плоскогорье.

Вот здесь-то дожди нас и поджидали. Штормовки из толстенного брезента промокали моментально, и от этого становились еще толще. Лишь после спуска с Курчумского перевала в долину реки Тополевки климат улучшился, да и настроение, после того, как трехдневный груз припасов был съеден, поднялось тоже.

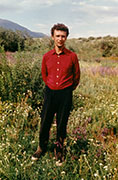

Дальнейшая дорога к озеру проходила по заповеднику, среди нескошенных и несъеденных коровами трав и цветов.

Само озеро, окруженное невысокими горами, оказалось весьма мелким. Хотя местные жители из деревни Урунхайки рассказывали традиционную легенду об его двойном дне, с водяной линзой под слоем ила, и т.д. Но не провалились. И после дня отдыха, который я провел дежурным по костру, мы отправились обратно, но не горными тропами, а нормальной проселочной дорогой, под названием "Старая австрийская", поскольку с 1914 года ее строили австро-венгерские военнопленные.

На фотокадрах виды особенности красоты Алтая - это "многослойные горные горизонты", где ближайшие холмы как бы очерчены деревьями. Или гигантский спуск в долину Бухтармы, сразу на целый километр вниз.

Внизу - тишина, прерываемая лишь посвистыванием перепелок и изредка проезжавшими в сторону Китая газиками пограничников. Но нам нужно было ехать в обратную сторону - те же 300 километров, не считая последующих километров поездом и самолетом.

|

Экскурсия в НовгородЭта экскурсия была однодневной, и дорога на автобусе занимала по 3 с половиной часа в каждую сторону. Времени хватало, чтобы увидеть все основноые достопримечательности.

После Кремля (Детинца) и Торговой стороны - поездка в Юрьев монастырь и Музей деревянного зодчества в Витославицах.

|

Рига - 1983В декабре 1983 года - поездка в Ригу на 3 дня в свадебное путешествие, с бронированием гостиницы через систему транспортного агентства.

Из 3-х прибалтийских столиц Рига выделялась как самая "буржуазная", где средневековые шедевры Ливонского ордена остались как вкрапления в общей застройке центра с XIX по XX века. Мы с женой попали туда в 20-градусный мороз, и приходилось часто отогреваться в кафетериях. Кроме этого, в компании с еще одной молодой парой, посещали разнообразные рестораны и варьете.

|

|

|